보내는 기사

[메아리] 팬데믹에도 예송논쟁 벌이는 나라

이미 가입된 회원입니다.

만 14세 이상만 회원으로 가입하실 수 있습니다.

상복 착용 기간 놓고 골육상쟁

감염병 표기 두고서 편가르기

입국 제한 포퓰리즘 접근 안돼

조선시대 붕당정치의 폐해로 자주 거론되는 게 예송(禮訟)논쟁이다. 1659년과 1674년 벌어진 1ㆍ2차 예송논쟁은 쉽게 말해 상복 착용 기간을 둘러싼 논쟁이었다. 왕과 선왕의 부인이 세상을 떠났을 때 각각 상복을 얼마 동안 입어야 하는지를 두고 나라가 골육상쟁의 대립을 겪었다.

당시 집권여당은 인조반정으로 광해군을 폐위시키고 북인(北人)을 몰아낸 서인(西人)이었다. 야당은 상대적으로 세력이 약했던 남인(南人) 몫이었다. 친명사대주의에 기운 서인들은 조선이 제후국이니 명나라보다 간소하게 예법을 적용하자고 주장했다. 반면 남인들은 일반 가정집에서도 3년복을 입는데 하물며 국가는 말할 것도 없다며 원칙을 고수했다. 1차 논쟁에선 서인이, 2차 논쟁에선 남인이 승리했다.

겉으로는 예법에 대한 견해 차이였지만, 실상은 권력을 놓고 벌인 당파 싸움이었다. 성리학 해석의 독점권이 곧 권력이던 시기였다. 자기와 다른 의견은 사문난적으로 처단하는 일이 횡행했다. 서인의 거두 송시열은 주자(朱子)와 다르게 자기 식으로 중용해설서를 쓴 남인의 대표주자 윤휴를 사문난적으로 몰아 역적 혐의로 죽였다. 두 당파는 서로를 국정 파트너가 아닌 적으로 여겼다.

실용과는 거리가 먼 형이상학적 주제로 소모적 논쟁을 벌이며 국력을 낭비하던 350년 전 상황은 지금도 되풀이되고 있다. 중국발 전염병 사태가 팬데믹(전 세계적 유행)으로 가는 초유의 위기 상황에도 대한민국은 신종 코로나파와 우한 폐렴파로 쪼개져 있다. 정부가 ‘우한 폐렴’ 대신 ‘신종 코로나바이러스 감염증’으로 표기해 달라고 언론에 요청한 것이 빌미가 됐다.

보수 야당은 “친북 정권이 친중 기조에 기울어 중국 눈치 보기를 한다”고 단정하고 연일 불신 심리에 불을 지피고 있다. 이들은 낙인 효과 때문에 신종 감염병 이름에 가급적 지리적 명칭을 사용하지 말라는 세계보건기구(WHO) 권고에는 애써 귀를 닫는다. 이에 정부ㆍ여당은 ‘바이러스 공포마저 반문재인 공세의 도구로 삼고 있다’는 프레임으로 역공을 펴고 있다. 위기에 편승해 불안을 키우는 공포 마케팅이라는 주장이다. 그러면서 보수야당이 편가르기식 구분에 앞장서고 있다고 손가락질을 했다. 사태 초기부터 쌓인 앙금으로 양 진영은 지금도 제각각 표기법을 고수하고 있다. 같은 나라 국민이 맞나 싶다.

입국 제한 조치도 마찬가지다. 한쪽에선 시진핑 국가주석의 3월 방한을 성사시키기 위해 정부가 소극적이라고 비판하고, 다른 한쪽에선 입국 제한은 중국인에 대한 차별과 혐오라며 상대에게 반인권 프레임을 씌운다. 상대를 때리는 데는 도움이 될지 몰라도 어느 쪽도 사태를 해결하는 실용적 해법은 아니다.

자국민 건강과 대중(對中) 관계는 지금 길항관계에 있다. 자국민 보호에 매몰되면 중국과의 외교 문제가 불거지고, 대중 관계에만 연연하면 방역에 구멍이 뚫린다. 입국 제한은 선악의 잣대나 감정적 포퓰리즘으로 접근할 문제가 아니다. 진보의 논리, 보수의 논리가 아니라, 전문가의 냉철한 분석에 귀 기울여야 하는 이유다. 정부의 실정을 지적하는 것은 필요하다. 하지만 신종 코로나 사태 평가는 급한 불을 끄고 난 다음에 해도 늦지 않다. 지금 당장 필요한 건 모두가 힘을 합쳐 위기에 총력 대응하는 자세다.

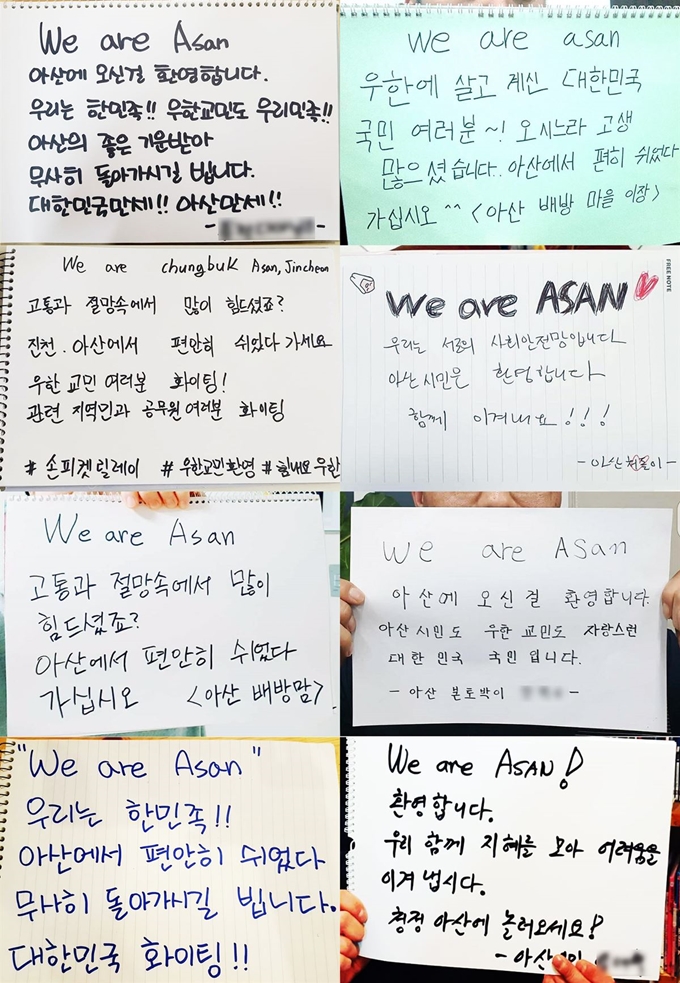

얼마 전 우한 교민의 임시 수용 장소가 천안에서 아산과 진천으로 바뀌는 과정에서 진통을 겪었지만 3일 만에 지역 주민들이 대승적 결단을 내리면서 갈등이 봉합됐다. 수용 시설 진입로를 가로 막았던 트랙터와 경운기가 빠진 자리에 ‘우한 교민을 환영한다’는 내용의 현수막이 걸렸다. 아산의 한 여성은 ‘우리가 아산이다(We are Asan)’라고 적은 손팻말을 든 사진을 SNS에 올렸고, 여기에 공감한 사람들이 해시태그 달기 캠페인을 이어갔다. 우한 교민도 우리 국민이고, 감염병은 나와 내 가족의 일이 될 수도 있다는 연대 의식의 발로다. 21세기에도 예송논쟁 프레임에서 한치도 못 벗어난 사회 지도층보다 백배는 낫다.

김영화 논설위원

신고 사유를 선택해주세요.

작성하신 글을

삭제하시겠습니까?

로그인 한 후 이용 가능합니다.

로그인 하시겠습니까?

이미 공감 표현을 선택하신

기사입니다. 변경을 원하시면 취소

후 다시 선택해주세요.

구독을 취소하시겠습니까?

해당 컨텐츠를 구독/취소 하실수 없습니다.

댓글 0